常識を疑い、眠った価値を見つめ直せば畜産経営の可能性は広がる

この記事の登場人物

久慈 剛志久慈ファーム 社長

" alt="">

" alt="">

畜産や酪農、米・野菜づくりなどで、他の生産者と差別化し、競争力を高めようと考えたとき「ブランド化」は一つの有効な手段です。

しかし、「ブランド化なんてうちには無理、他と何も変わらない…」こんなふうに謙遜して考えてしまう人も少なくないでしょう。

久慈ファームの3代目、久慈 剛志さんは、与えられた環境や資源を見つめ直し「普通だったもの」や「無価値とされていたもの」に新たな名前をつけることで、数々のブランドを世に送り出してきました。その発想の源泉を探ると、経営戦略よりも奥底に、命に対する畏敬の念がありました。

// プロフィール

久慈 剛志 久慈ファーム有限会社 社長

岩手県二戸市の高校を卒業後、東京の調理師専門学校を経て都内の有名ホテルに就職 2001年に二戸に戻り、三代目として養豚経営を継ぐとともに、2003年12月には自社の食肉加工場を建設 自社で飼育・生産する豚を「折爪三元豚 佐助(佐助豚)」としてブランド化し、独自の販路を確立 その他「熟レ鶏」「ゆきまる」「おそ咲きノ豚」など、新たなブランドを次々に生み出している

もくじ

養豚農家に生まれた3代目。「自分にはできない、やりたくない」

久慈 剛志さんは、祖父、佐助さんの代から続く養豚農家に生まれました。

佐助さんが稲作を中心に2〜3頭の豚を飼育していたところからはじまり、父、周平さんが後を継ぐと、養豚の専業農家として規模を拡大。肥育経営から一貫経営に移行し、事業を大きくしていきました。

毎日豚舎に通い、忙しく働く父を、剛志さんはどんなふうに見ていたのでしょうか。

「家族経営で休みはなく、父の頭のなかはいつも豚のこと。週末に家族をどこかに連れて行ってくれる普通のサラリーマンのお父さんが羨ましかったです。父自身も養豚を『本当にやりたいと思えなければできない仕事』と捉えていたのでしょう。私に『継いで欲しい』と言ったことは一度もなく、私自身、自分にはできない、やりたくないと思っていました」

東京で料理の道に進み、気付いた佐助豚の美味しさ

剛志さんは高校を卒業後、料理人の道を目指して上京します。そのきっかけになったのが、当時テレビで放送されていた大人気番組「料理の鉄人」。華麗に食材を調理し、多くの人を魅了するシェフに憧れを抱くようになりました。

剛志さんは東京の料理専門学校を卒業すると、都内の有名ホテルに就職。東京で念願の料理人として働き始めました。しかし、そこで感じたのは夢を叶えた喜びではなく、理想と現実とのギャップだったようです。

料理人は、長い下積みを経験してはじめて先に進める世界。ホテルに入社して1年目の剛志さんは、朝早くから夜遅くまで、仕込みやお皿洗いといった裏方の仕事に追われ「このペースだと料理人として独立できるのはいつになるかわからない」と悩み始めます。

壁にぶつかった剛志さんが、料理人として鍛錬した味覚をもって気付いたのが、父が生産する豚肉の美味しさでした。

「父が長い年月をかけて品種改良を重ね、飼料の配合を研究した豚肉は、獣臭さがなく、深い旨みがある」

剛志さんは、ホテルを退職してから東京の畜産卸売業者と老舗精肉店で合計4年間、生肉の加工やブランディングを学んだ後、24歳で岩手に戻り、父の仕事を手伝うようになりました。

佐助豚のブランド化と六次化に成功。独自販路で売り上げを拡大

父のもとで養豚をゼロから学び始めた剛志さん。繁殖から子豚の離乳、肥育など、すべての仕事を覚えるために奮闘します。朝から晩まで働き、頭のなかは常に豚のこと。その姿は、まさに剛志さんが子どもの頃から見てきた父と同じでした。

「料理人をやめて実家に戻ることを選んだときから、自分が家業をさらに盛り上げようと決意していました。『誰かにやらされている』という感覚はなく、毎日豚舎に通い詰め、気付けば私が経営を引き継いでから10年近く、丸一日の休みは取っていませんでした。それくらい夢中だったんです」

強い志をもって家業を継いだ剛志さんでしたが、社長に就任後2年目にして早くも最大のピンチが訪れることに。冷夏の影響で豚肉の消費需要が伸びず、枝肉の価格が大暴落。全ての豚を卸売市場に出荷していた久慈ファームは、その打撃を直に受けてしまいます。

ここで「生産力だけでなく販売力を伸ばさなければ畜産の安定経営は成立しない」と痛感した剛志さんは、その年の11月に加工工場を新設。独自のルートで生肉や加工品の販売に乗り出しました。

同時に、自社生産の豚肉に「折爪三元豚 佐助豚」という名前をつけてブランド化。スーパーや百貨店には卸さず、飲食店を中心に取引先は増え、見事ピンチをチャンスに変えました。

「今から20年以上前の当時、六次化やブランディングという言葉もなかった時代に『自分で独自に豚肉を売ろうとしている若者がいる』と、地元のテレビや新聞で取り上げてもらいました。周囲の方からの応援していただき、取引先の飲食店を通じて佐助豚の名前が広がっていきました」

日本初、母豚をブランド化。規模拡大よりも大切なのは「今の資源をどう活かすか」

六次化の成功を機に、久慈ファームは13年前に豚舎を拡張。頭数を全体で3,000頭から5,000頭まで増やしました。

そんな剛志さんが次に行ったのは、佐助豚に続く新たなブランドの商品化です。

岩手県北部の養鶏農家と提携し、肉用若鳥の卵を産む親鶏を「熟レ鶏」として販売。さらに、一戸町奥中山地区の牧場と提携しながら、乳牛として育つジャージー牛のなかで、乳量の生産能力が見込めない仔牛を食用の「ゆきまる」としてブランド化しました。

そして、今年(2024年)には自社で生産する佐助豚の母豚を「おそ咲きノ豚」として販売を開始。母豚のブランド化は全国でも初の試みです。やわらかな肉質ととろける脂身が美味しい肉の条件とされていた以前から、健康志向の高まりで消費者の嗜好が変わりつつある昨今。「おそ咲きノ豚」のキャッチコピーは「やわらかいとは言わせない」。弾力があり、噛めば噛むほど味わいが増す肉質は、まさに現在のニーズにマッチするものでした。

剛志さんは数々のブランド化の背景とともに、畜産業界が抱える問題を次のように指摘します。

「餌や燃料、資材などの値段が高騰する今、畜産の経営はその影響を多分に受けています。多くの生産者は生産頭数を増やすことで利益拡大を目指しますが、当然その分コストも増えるため、効率的ではありません。それよりも『今ある資源を最大限に利用すること』が、畜産経営の課題を解決する近道だと思います。

熟レ鶏、ゆきまる、そしておそ咲きノ豚…これらはすべて、食肉としては価値が低いとされ、安い値段で卸市場で買い取られてきたものです。しかし、業界の常識に捉われず、新たな視点で提案することでその価値は変わる。そうした可能性は畜産業界にまだまだ眠っていると思います」

さらに、剛志さんは食肉にとどまらず、畜産農場向けに資材の販売事業にも着手しはじめました。生産者ならではの視点で、痒い所に手が届く良質な資材を独自に開発し、低コストで展開。この事業にも、資材高騰で苦戦する生産者に向けて「本当に良い資材を長く使って欲しい」という願いが込められています。

「佐助豚の歌」に込めた想い。ブランディング以上に伝えたいメッセージがある

5,000頭を飼育する久慈ファームでは、週に170頭もの子豚が産まれます。なかには、出生体重が少なく、その後の成長が期待できない個体も。生産効率を考え、そうした個体を淘汰してしまう農場もありますが、久慈ファームでは「絶対にしない」と、剛志さんは語気を強めます。

「自分たちで種付けして産まれた豚を、経営の都合で殺してしまう…それはあまりに身勝手だし、従業員にもそんなことは絶対にさせたくない。久慈ファームでは、先代の頃から今まで、豚を淘汰したことは一度もありません」

剛志さんが経営を継いでから『この農場をより大きくしたい・もっと利益を増やしたい』という一心で突き進んでいたら、その先には、生産効率の悪い豚を淘汰する選択が待っていたのかもしれません。しかし、養豚に関わるなかで剛志さん自身の考えが徐々に変わり、今ある資源の大切さを見つめ直したことで、久慈ファームでは育んだ命をひとつも無駄にせず次に繋ぐという営みが繰り返されてます。

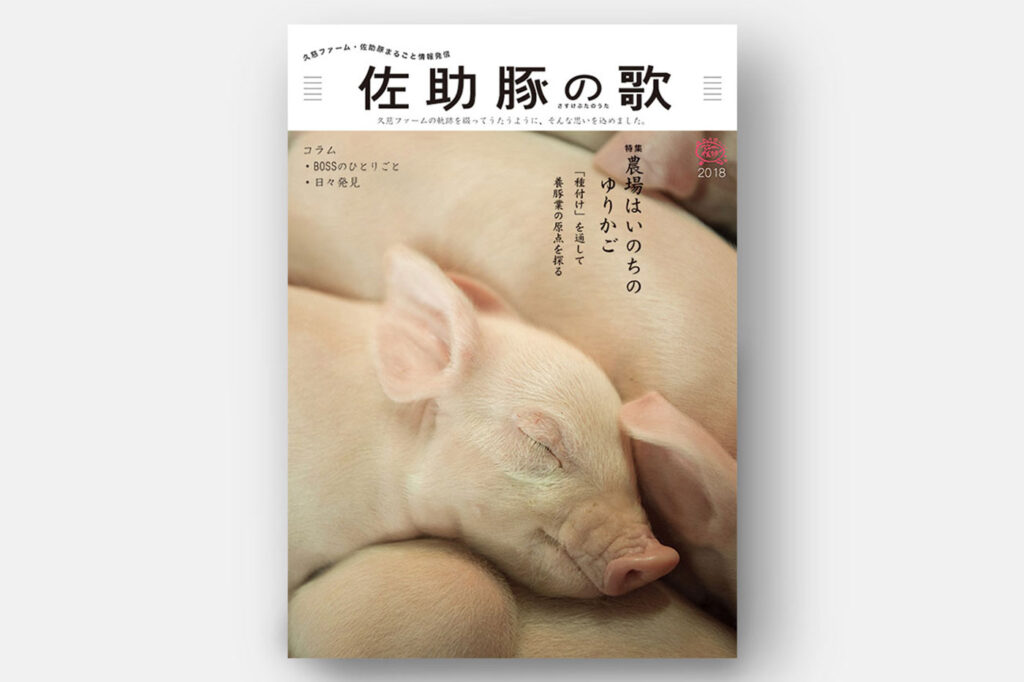

そうした久慈ファームの想いは「佐助豚の歌」というオリジナルの冊子にまとめられ、販売先に向けて発行されています。冊子で特集されているのは、「種付け」の現場や、子豚が産まれてから肉になるまでの物語。数ページのなかには、佐助豚を扱う飲食店や、その先の消費者に向けたメッセージが込められています。

「『佐助豚の歌』は商品カタログと対になっていて、得意先さんは豚が産まれて成長し、肉になるまでをひと続きで知ることになります。ときどき『イメージがよくないので生きた豚と肉を連続して載せないで欲しい』と言われることもありますが、命ある豚と加工された豚肉を分けて、そのリアルをブラックボックス化して見ないようにするのが正しいことだとは思えません。私たち畜産生産者には命を伝えていく責任がある。これからも佐助豚を通して、できるだけ多くの人にそのメッセージを発信していきたいです」