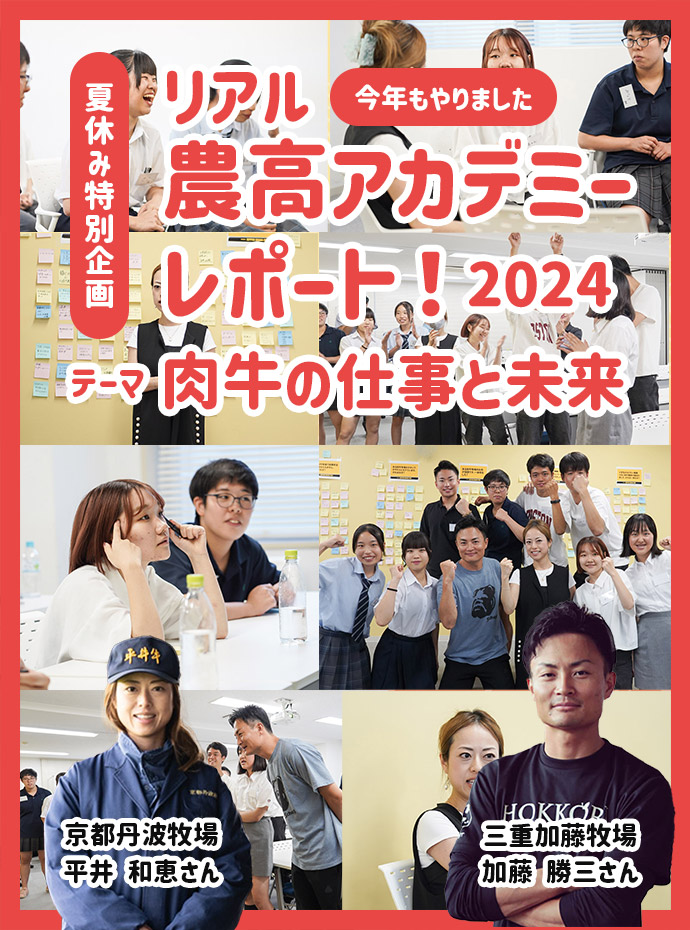

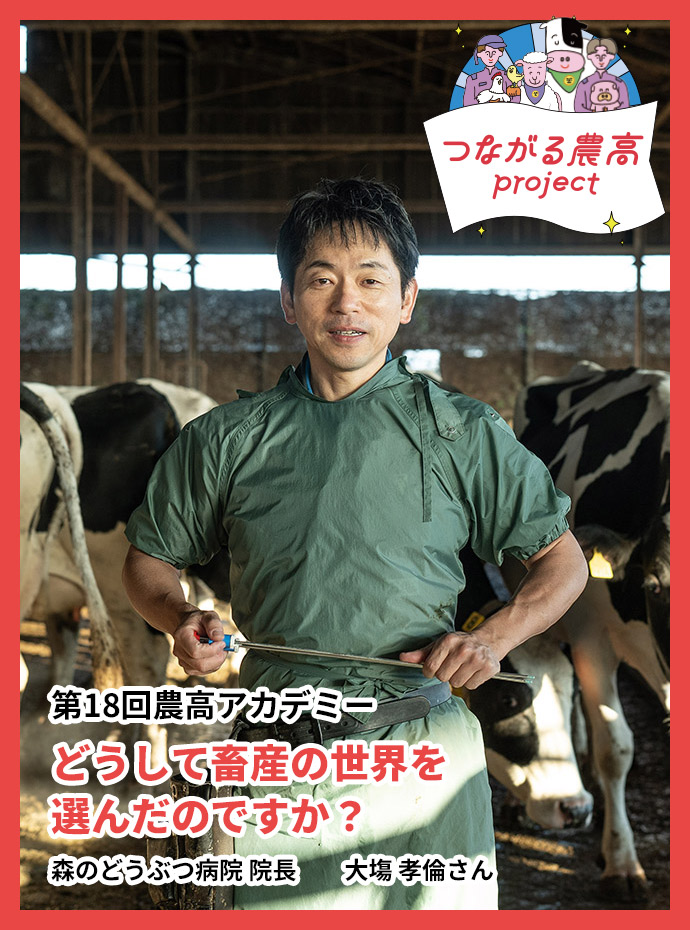

第20回農高アカデミー「テクノロジーによって変わる畜産の未来」

この記事の登場人物

菊池 遼介デザミス株式会社

畜産を勉強中の全国の高校生・大学生、普通科の学生たちがオンラインで集まり、学び合う「つながる農高プロジェクト」。第20回農高アカデミー(4月27日実施)は、畜産テック「U-motion®」を開発するデザミス株式会社の菊池遼介さんをお迎えし、畜産業界のハイテク化が今どれほど進み、この先どのような可能性があるのかをお聞きしました。

//ゲスト紹介

菊池 遼介 デザミス株式会社

デザミス株式会社 経営企画本部長 兼CBO(最高ブランディング責任者)として、新規事業と広報の責任者を務める。デザミス社では、主に牛の首に装着したセンサーで行動を24時間365日モニタリングし、牛の健康状態をリアルタイムに把握する「U-motion®」の開発を行なっている。

もくじ

【Part1】現代の畜産業界におけるテクノロジー活用の現状

…まずは参加者の皆さん、畜産現場でのハイテク化はどれほど進んでいると思いますか?

あおい 私は昔ながらのやり方が続いていて、重労働で大変、あまり若い方はいないイメージです。

てっぺい 僕の出身の農業高校では、牛の首につけるセンサーを導入して管理に携わっている生徒のスマホにも通知が届くようにしていたので、畜産のICT機器はかなり身近でした。

菊池 ありがとうございます。実は畜産業界は農業の中でもっともICT化が進んでいると言われています。高齢化など人手不足が続く一次産業では特にICTが必要不可欠で、畜産業界では国の政策としてロボット・AI・IoTなどの先端技術の導入を積極的に後押ししてきました。

酪農・肥育・繁殖、それぞれの畜種で取り入れられている主なICTとしては、牛の首や脚に装着したりルーメン(第一胃)に入れて牛の行動データを24時間365日取得し、牛の健康状態を把握するセンサーがあります。これで歩けなくなっている牛や病気の発見、発情発見などを行い、農家さんによって日々管理されています。

酪農や繁殖で多く取り入れられている哺乳ロボットに付属するセンサーでは、子牛の哺乳回数や哺乳量を検知して牛の状態を把握したり、搾乳ロボットに付属するセンサーで、生乳の状態から牛の健康状態までわかります。

肥育の場合は、夜中に倒れて起き上がれなくなっている牛がいないか農家さんは夜中も毎日見回りをされていますが、センサーを用いてアラートの通知があった時だけ見に行くようにすることで、睡眠時間や家族の時間を少しでも作ってもらうことができます。

【Part2】牛の行動や健康を24時間365日管理するICT

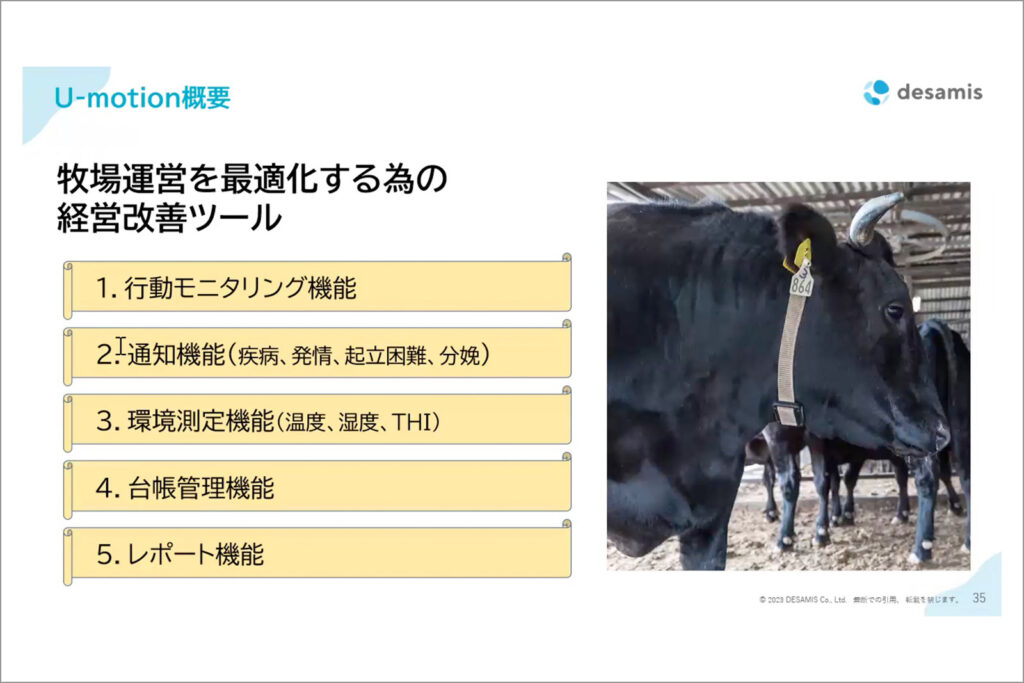

菊池 デザミスが開発している「U-motion®」には主に5つの機能、「行動モニタリング機能」「通知機能(疾病・発情・起立困難・分娩)」「環境測定機能(温度・湿度・THI)」「台帳管理機能」「レポート機能」があります。

農家さんによって利用の仕方はさまざまで、例えば「台帳管理機能」は、肥育の場合であればその牛がいつ生まれていつこの農場に来て、餌代や医療費にいくらかかり、最終的にいくらで売れたかといった情報まで入力し、牛一頭一頭を細かく管理されている農家さんもいらっしゃいます。

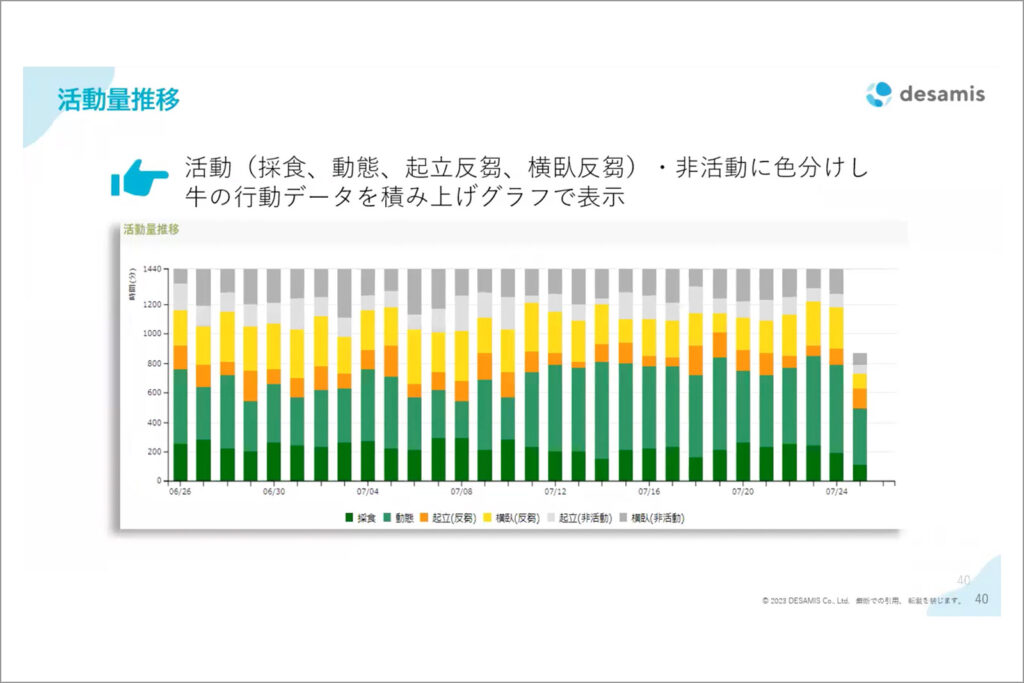

これは1日ごとにその牛がどのように行動していたかの積み上げグラフです。牛は本来、健康な状態であれば行動は一定です。基本的には朝起きて、ごはんを食べて動き回ったり、寝たり反芻したりの繰り返し。

だから何かしらの原因で活動量が大幅に下がると、アルゴリズムが察知してアラートを発報し、農場主や従業員のスマホやパソコンに通知が届くシステムになっています。アラートにも「発情」「起立困難」「分娩」「疾病」などさまざまな種類があります。

「疾病」は、採食時間や横臥時間(突っ伏したり寝ている時間)の増加などのデータから疾病の可能性のある牛を知らせます。農家さんはご自身の観察力に加えて、そうしたデータがあることで早期発見・早期治療ができて医療費を抑えることができ、データで可視化されることで従業員にも伝えやすくなります。

【Part3】IT技術が叶える未来の畜産

日本国内で飼育されている牛の総頭数は400万頭弱いると言われていて、そのうち「U-motion®」だけでも累計20万台以上のセンサーが利用されてきました。

今は集まったビッグデータを農家さんや獣医師、削蹄師、飼料会社、動物用医薬品会社など畜産関係者と共有し、よりよい製品・サービスの開発や畜産経営の推進のためのプラットフォームづくりを進めています。

医療面では、通常牛の診療は獣医師が農場を訪れますが、農場はあちこちに散らばっていて移動だけで2時間ほどかかることもありますので、農家さんが獣医師とデータを共有しながらオンラインで診療を受け、遠隔でアドバイスをもらうこともできるようになりました。

これは獣医師の働き方改革にもつながります。我々はこうしたITと農業の掛け算で、“畜産は大変”“儲からない”というこれまでの業界イメージを“ハイテクで面白い”というイメージに変えていきたいと考えています。

ただ、僕はITは本気になった人には敵わないと思っています。日本には美味しいお肉を作るために牛を観察する力に長けた昔ながらの職人のような生産者さんがたくさんいらっしゃいます。

ですので、これまで知見で磨いてこられた高い技術に対する一つのサポートとして業界全体を一緒に盛り上げ、若い方の支援にもつなげていければと思います。

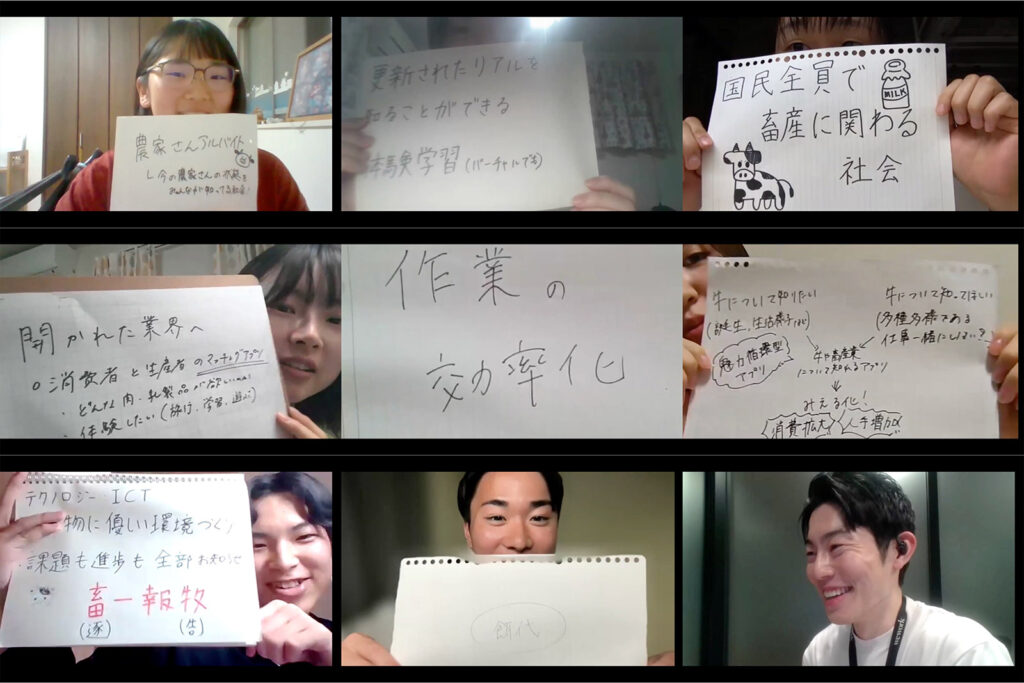

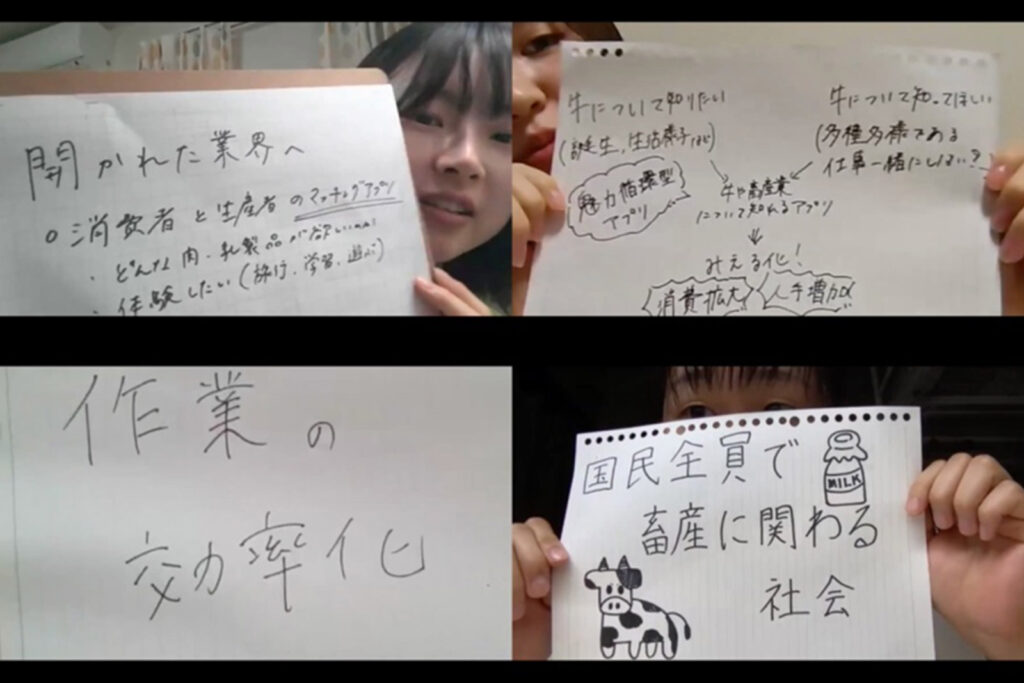

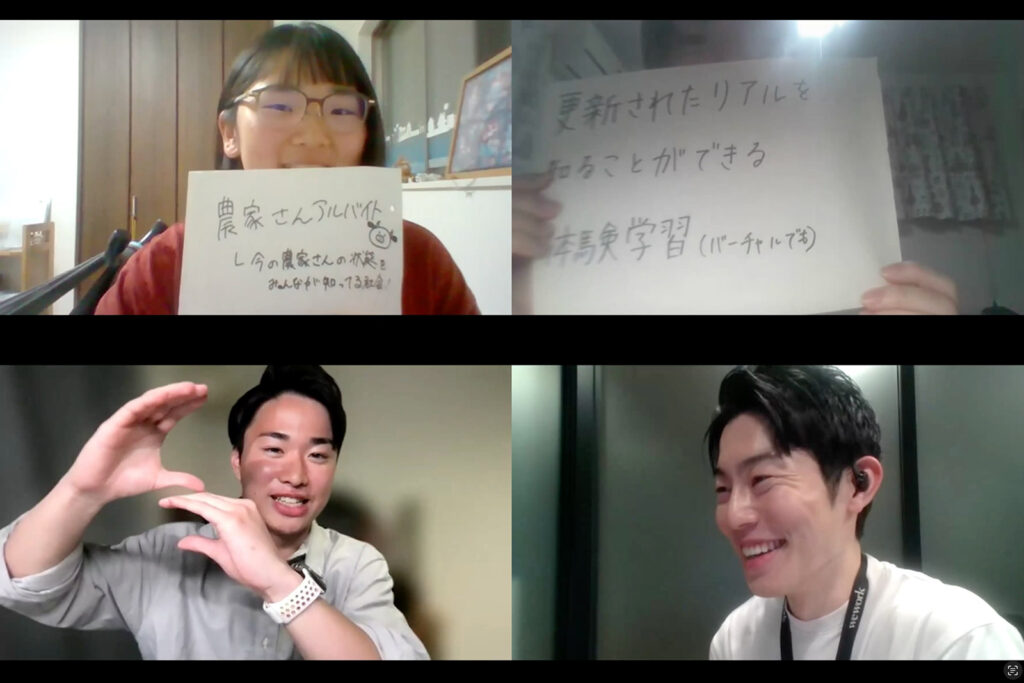

【ワークショップ】「“テクノロジーでこんなことができたらいいな”を考えてみよう!」

参加メンバーがそれぞれの解決したい課題を想定し、テクノロジーの力で解決する案を考えました。

あやね 私は畜産が開かれた業界になってほしいという思いから、消費者と生産者のマッチングアプリを考えました。どんな肉や乳製品がほしいかを打ち込めばそれに合った生産者の情報が出てきたり、消費者が旅行や遊び、学習の一環で畜産を自分の目で見たり手で触ったり、五感で体験できる仕組みができるといいなと思います。

かなり 私は酪農家の娘ですが、消費者と生産者との壁があることが問題だと感じてきました。だから安心した食材を選ぶために「知りたい」と思ってくださる消費者に、「知ってほしい」と思っている消費者が情報を提供し、牛や畜産業の魅力が循環するアプリができればいいなと思います。畜産の魅力が伝われば、次世代の担い手にもつながると思います。

たくみ 各農家さんで草地を管理されていますが、草地が牛舎から離れていたり点在していることが多いので、行って帰るだけで時間がかかってしまうこともあると思います。そこで、草地の上空からのカメラなどと天候情報から収穫時期や堆肥散布のタイミングなどが正確にわかれば、人手不足の中でも作業の効率化ができるんじゃないかと思いました。

しらべ 私は日本国民全員が一次産業に携わる状況が作れたら何か変わるかなと思いました。これまでは長年やってきたプロの勘でわかっていたこともデータが指標になってきたのであれば、普段は会社員をしている人でも休日に手伝いに行ったり、携われるようにもなると思うし、そうすれば畜産がより身近になって、みんなの意識も変わるかなと思います。

あおい アルバイトを探していても農家さんのアルバイトは見たことがないので、消費者がもっと農家さんのことを知るために、農家さんの状況やアルバイト情報が集まっているアプリがあればいいと思います。「この農家さん今大変そうやから手伝いに行かん?」とか「ここの農家さんエコに気をつけてるから推そうよ」といった会話が友だちと話せたら楽しそうです。

ちひろ 今学校紹介でも、スマホをかざせば実際にその学校をリアルに歩いているように見ることができるので、そうした技術を使って、小学校や中学校の教育の一環として、ハイテク化が進んだ現代の農場のリアルを体験できるといいなと思います。

てっぺい 僕は餌から肉の味の分析ができる技術で生産者の餌代負担を助けたいです。畜産農家は餌代を占める割合が人件費より多いです。消費者は今、ブランド名以上に味で選ぶ時代になっていると思うので、農家側もさまざまな餌を試しながらより美味しい肉を追求していますが、餌を変えて結果がわかるまでには約2年かかります。人生の中で試せる回数は限られてしまうので、テクノロジーの力で出荷する前に味がわかればどれほどいいだろうと思います。

菊池 てっぺい君の味の分析は、実現すればビジネスになりますよね。農家目線・消費者目線どちらもあって、皆さんの意見がどれも面白くて、僕もとても勉強になりました。畜産のことがもっとオープンにいろんな人に広がればいいなと思っていたので、今日は普通科の学生の方々に入っていただいたことも嬉しかったです。

デザミス株式会社

https://www.desamis.co.jp/