食と命の学び舎 自由学園流“生きる力”を育む授業

" alt="">

" alt="">

近年、教育のなかで「食育」という言葉をよく耳にするようになりましたが、100年以上も前から「食の学び」を大切にしてきた学校があります。

東京都東久留米市に10万平米の広大なキャンパスを構える学校法人自由学園は、創立当初から学びの一貫としてさまざまな野菜や生き物を育ててきました。そして、ときには収穫し、育てあげた食材を自分たちの手で調理し、感謝を込めていただいています。

もくじ

生活運営や自然とのふれあいで「暮らしから学ぶ」自由学園

自由学園は1921年(大正10年)にジャーナリストだった羽仁もと子・吉一夫妻によって設立されました。

池袋から急行で15分という場所にありながら自然が溢れるキャンパスには、学生寮もあり、幼稚園から大学部までの生徒・学生に加えて、未就園児の子どもたちや45歳以上のリビングアカデミーの学生など、全世代が学び、生活しています。

授業は教室で行う教科教育だけでなく、例えば樹木の剪定や伐採、そこで出た木材を加工したカトラリーの製作、落ち葉を集めて発酵させる堆肥づくりなど、仲間と協力して取り組む生活運営や自然とのふれあいを通し、暮らしのなかで多くのことを学んでいます。

そして、そうした活動の軸になっているのが、「食と農の学び」です。生徒たちはキャンパス内に自分たちの畑をもち、30種類を超える野菜や果樹を育てています。

「“生かされている”ことを伝えたい」担当教員の想い

自由学園における「食と農の学び」は中等部からさらに深まり、中学3年が担当するのが養豚です。

1学期から3学期まで、各学期で2頭の豚を飼育。生後3~4ヶ月齢の豚を仕入れて3ヶ月ほど育て、学期の終わりに出荷します。

しかし中学3年の全生徒が豚の飼育をするわけではありません。技術家庭科の実習として、養豚の他にも「養魚(ニジマス)」・「野菜」・「果樹」と班が分かれ、それぞれ担当の生き物や作物を育て、栽培していきます。

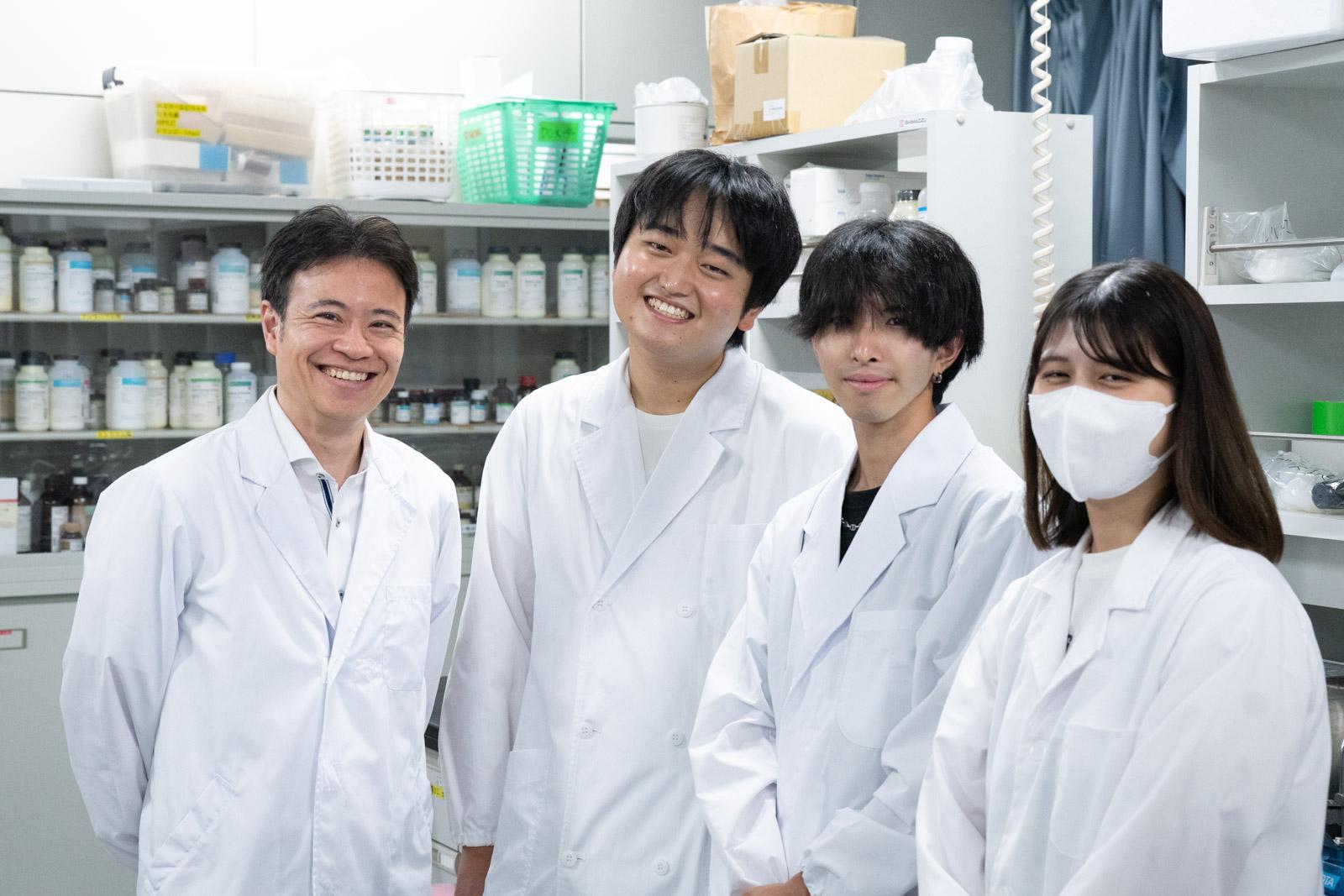

年度のはじめに各クラスで担当を決めるのは、技術家庭科の教員である真野啓之さん。毎年「頭を悩ませる」と話します。

「豚、魚、野菜、果樹のなかでどれをやりたいか、生徒たちに第1希望から第4希望まで出してもらって、なるべく希望に沿うように割り振りますが、一番人気はいつも豚。“選ばれし者”が飼育しています」

真野さん自身も自由学園の卒業生として、この学びのなかで育ってきました。大学部を卒業する際、進路に迷っていた間野さんは、母校から声をかけられ、自由学園が那須で運営する「那須農場」で働くことに。

「もともと動物が好きでしたが、牛の胃の数を聞かれて『6つ』と答えるほど…(笑)何も知りませんでした」と振り返る真野さん。知識がゼロの状態から酪農に携わり、十数年の経験のなかで畜産の素晴らしさを知りました。

「牧場の先輩から『人間は牛のお乳を搾って自分たちの飲食に使っているが、それは子牛に飲ませるはずだった大切な母乳を横取りしているということを決して忘れてはいけない』と教えられてから、他の生き物の命をいただきながら、“生かされている”という感覚をより強くもつようになったんです。そして、この大切な気付きをもっとたくさんの学生たちにも伝えたいと思うようになりました」

真野さんは牧場で働きながら教員免許を取得し、2013年からは自由学園の技術家庭科教員として着任。畑での仕事や養豚を通して、生徒たちに命の尊さや自然と資源の循環を教えています。

育てた命をいただく「“学び”を超えた“営み”」

養豚を担当する生徒は、餌やりや糞の処理、腐葉土を利用した寝床づくりなど、当番制で日々の世話をしていきます。約3ヶ月の飼育期間で、最初は30キロ程度だった豚の体重は5倍の150キロ前後に。

大きく育った豚は食肉処理施設に出荷され、と畜を経て枝肉の状態で学校に戻ってきます。そして、それを学生たちが調理し、全校の食事で供されるのです。

命をいただく授業について「残酷だ」と否定的に捉える意見も聞かれますが、生徒たちはどのように受け止めているのでしょうか。真野さんはこう話します。

「自由学園では1938年から90年近く養豚を実践してきました。子どもたちは幼稚園や小学部の頃から豚舎で豚と触れ合うと同時に、野菜や果樹の栽培にも関わっていきます。そのため、生徒たちにとって『自分たちの食のために、自ら育てる』という行為は、“学び”を超えた“営み”になっていて、抵抗感を示す声は聞こえてきません」

一方で、豚を出荷する日には複雑な表情を浮かべる生徒もいるのだそう。豚を乗せたトラックが校舎を出るとき、飼育を担当した生徒たちが、見えなくなるまでその姿を見送るのが恒例の風景。感謝と寂しさが入り混じったその感情にこそ学びがあるのだと真野さんは話します。

「豚は人懐っこい動物なので、飼育していると生徒たちに寄ってくるんです。すると、必ず『名前をつけるかつけないか』が生徒のなかで議論になりますが、『ペットではないので名前をつけてはいけない』などと教師が口出しせず、生徒自身に考えさせるようにしています」

食は人と人を繋ぐ大切な場所。食が豊かな学びを支える

自由学園では中高の段階からは学校や寮での食事づくりにも生徒たちが関わるようになります。食材を育て、収穫して、それを加工・調理する。さらに、生ゴミや残飯はコンポストで堆肥として発酵させ、次の野菜や家畜を育てるための堆肥にするという、一連の食の循環をすべて体験して学んでいくことになるのです。

また、食事の時間を「人々が集まり、絆を深める場」として捉え、大切にしているのも自由学園の特徴です。

お昼の時間になると、生徒たちは食堂に集まり、協力して配膳をします。準備が整うと、キリスト教を土台とする学校として、神に感謝を捧げた後、食事と会話を楽しみながら、学年を越えて一つの食卓を囲み、交流を深めていきます。

「教養」

「感謝する心」

「支え合いの心」

「食」を通して人と関わりのなかで身につくそれらの大切なことは、まさに自由学園が提唱する「生活即教育」という教育理念の根幹となっています。この生きた学びは、混沌とする時代のなかでより一層求められていくのかもしれません。

学校法人自由学園