「どっこいしょニッポン presents 畜産に生きる会議2025」開催レポート!

この記事の登場人物

畜産に生きる会議どっこいしょニッポン

" alt="">

" alt="">

これまでどっこいしょニッポンが開催してきた学生向けのキャリア教育プログラム「農高アカデミー」が進化したイベント「畜産に生きる会議」が、8月23日に都内・DNPプラザで行われました。全国から畜産を学ぶ高校生、大学生、先生、社会人、生産者といった約100名に及ぶ来場者が集まり、ともに畜産の未来について考え、学ぶ1日となりました。

もくじ

酪農の可能性を高める、ビジネスとしての酪農

トップバッターはこのおふたり。株式会社ミーティングのクリエーティブディレクターの三村さんが聞き手となり、愛らしいジャージー牛の放牧が印象的な那須の森林ノ牧場の代表、山川さんにお話を伺います。「バターのいとこ」や無印良品「Café&Meal MUJI」でも食べられるソフトクリームなど、森林ノ牧場の六次化商品がヒットする裏側には、“田舎暮らしがしたい”“放牧酪農をやりたい”という思いでこの仕事に就いた山川さんが思い描くビジネス設計がありました。

働くってどういうこと?社会に出て活躍するための考え方

次は、看護師から結婚を機に養豚業に入った千葉県木更津市で唯一の養豚農家、 の平野養豚の平野さんと元広告代理店勤務、今は日本初のマイクロブタカフェ「mipig cafe」を運営する株式会社Hooomeの北川さんが、“働く”ということについて対談。学生のうちに準備しておくことは、スキルを身につけることよりも、さまざまな体験をして、それらを自分の言葉で話せるようにしておくこと。自分自身を知ることの大切さを伝えてくださいました。

養鶏企業でのキャリアや、仕事の面白さについて

種卵からパッケージまで自社一貫体制を貫く、養鶏のパイオニアである株式会社トマルの菊池さんと三浦さんは、養鶏企業でのキャリアについてお話しくださいました。人材育成に力を入れ、メンター制度や資格取得支援などを通じて未経験から現場のリーダーへと成長できる環境が整い、若手にも常にチャンスがあることや、産休・育休制度が充実し、女性が働きやすい環境であることが印象的でした。

牧場を選ぶための準備

三重県で松阪牛を一貫経営、滋賀県で近江牛を生産する三重加藤牧場の取締役、加藤さんからは、働く牧場を選ぶ際の準備についてアドバイス。入社してから“思っていたのと違った”とならず好きな畜産で長く働くための牧場選びのコツとして、「事前に牧場の生産頭数・仔牛の仕入れ金額・主な購買市場・枝肉相場・銘柄牛かどうか、SNSなどでその牧場で働く人たちのマインドを調べてほしい」と学校では聞くことのできない、プロならではの的確な視点を教わりました。

食卓動向から見る畜産物の現状と未来

食品メーカーの商品開発や販売促進に携わるDNP 大日本印刷株式会社の山口さんからは、生活者の食行動が見える「食マップ®」のビッグデータから読み取った食卓のお話。2005年から2023年まで、肉が食卓に登場する機会は右肩上がりで増えてきていることや、チーズの消費増加の背景には何にでもトッピングするなど万能調味料として使われるようになったこと、同様に牛乳やヨーグルトにも消費の幅が広がる可能性があるのではないかという予測が興味深い点でした。

動物の価値を高めることとは

日本全薬工業株式会社(ゼノアック)の福井社長からは、畜産や獣医療に欠かせない動物たちの薬の研究開発から販売・営業まで行う自社の紹介から、業界への思い、薬剤師だった祖父である創業者が事業を始めた80年前の話など。新規事業への取り組みにも意欲的で、「古い会社だけど新しいことにチャレンジする社風がある。今後も動物医薬品製造を通じて、畜産や動物に関わる業界全体を盛り上げたい」というビジョンを語りました。

農林水産省で畜産に関わる−畜産分野の業務紹介−

農林水産省の鈴木さんからは公務員の立場で畜産に関わるお仕事をご紹介いただきました。その業務は、生産現場が抱える課題を解決するための法づくりや予算の確保から、農家の生産性向上や経営を守るための取り組み、病気が侵入しないための取り組み、海外からの畜産物の検疫、動物医薬品の安全性の審査、家畜の育種改良など多岐に渡ります。「さまざまな業務で皆さんが今勉強している専門性が活かせるところが魅力だと思います」と鈴木さん。

畜産を学ぶ学生プレゼン大会!

神奈川県立相原高等学校 養牛部

学校で朝・放課後、休日も牛の世話をする養牛部。2024年に製造終了となった相原牛乳を、自ら乳処理業の許可を取得し、校内の牛乳処理施設を活用して生産から加工、販売まで行うことで復活させたこと、和牛については、農家が抱える近親交配の問題を解決するため、褐毛和種と黒毛和種の交雑種による肉質の追求、飼料価格高騰に対応するための未利用資源を活用した飼料の開発、地域への体験活動を行っていることなど、高校の部活動とは思えないほど充実した活動内容を発表。

加藤勝三さん(三重加藤牧場)コメント

加藤牧場でも以前おからの飼料を開発したんだけど、飼料の開発って本当に大変なんです。実際に効果があるかどうかはお肉になるまでわからないから。きっとそれだけで本当は1時間語れるでしょ!? それを高校生の皆さんがやっているってすごいです。びっくりしました!

麻布大学 獣医学部 動物応用科学科 食品科学研究室

大学院生の酒井さんの研究は、筋繊維による味の違いに着目して肉のおいしさを探究するというとても興味深い内容。例えばさっぱりと淡白な鶏のむね肉(速筋)に対して、もも肉(遅筋)はジューシーでしっとりしているように、遅筋と速筋のタイプの違いによっておいしさが異なることの解明を目指しています。「今はまだ遅筋にうまみがあるということくらいしかわかっていないのですが、将来的には筋繊維タイプごとのおいしさの違いを解明し、品種改良に役立てたり、ブランド肉の安定化、食肉のおいしさの指標として役立てたい」と酒井さん。

山川博弘さん(森林ノ牧場)コメント

今までお肉の味を遅筋と速筋で考えたことはなかったので、生産現場の僕らにはできない、大学院生の研究者らしい内容でとても面白かったです。僕らが現場でやっていることがアカデミックな研究と一緒になることでより上がっていくなと思いました。

東京農業大学 農学部デザイン農学科

“農学的な観点で社会の課題を解決して新しい価値を生み出す”ことを目的としたデザイン農学科の学科紹介のあとは、大学での学びを通して未来の畜産に向けて今大切に感じていることをそれぞれに発表。荒井さんの目標は「正しい情報を伝え、生産者と消費者の信頼を築くこと」。酪農家の娘として育ち、大学で農業に触れたことのない人が想像以上に多かったことに驚いたという木村さんは「食育の重要性を実感している」と、どちらも「畜産のことを広く正しく伝え、人と人が繋がる社会を目指したい」という共通点がありました。

長谷川育江さん(朝霧メイプルファーム)コメント

現場で働いていると消費者の方と関わることがないので、消費者の方と関わる場を作ることの大切さを感じました。私は荒井さんの「誤解ではなく理解を、不安ではなく信頼を」という言葉にぐっときて、私たち生産者自身も現場でどんなことをしているのかをもっとオープンにして、消費者の方に発信していく必要があるなと学びました。

宮崎大学 宮大べ〜こんず

大学1年生の時に立ち上げたサークルの経緯を発表した宮大べ〜こんず。附属農場での学びを楽しみに入学したものの、農場は遠く、車がなければ簡単には行ける場所ではないことが判明したことで、キャンパス内に豚舎を作ることを決意。衛生管理を徹底した豚舎の資金(工具、洗濯機、柵、DIY資材)を大学に申請して70万円を調達し、1年かけて豚舎を整備。現在は飼育管理を行いながら、食育イベントなども行っています。「この活動を通して畜産に興味を持ってくれる子が増えると嬉しい。学生だけで考えるからこそ得られる自信が、未来の畜産につながると実感しています」と金谷さん。

平野恵さん(平野養豚)コメント

フリートークでしっかりと自分たちの情報を伝える発表で、きっと大人たちはみんな鳥肌が立ったんじゃないかな。感動、感動、感動の嵐で、聞きながら涙が出てきました。宮大べ〜こんずのバトンがどんどん次の世代につながっていくことを願っています。応援団長になりたい気持ちです。

加藤勝三さん(三重加藤牧場)コメント

青春やってんねぇ! 大学から70万の補助金を受け取れたのも熱意がしっかりと伝わったのだと思うし、草ぼうぼうの豚舎を自分たちの手で整えて、豚を導入して育てて、加工までしてって、すごいよ! しかも病気が入らないように衛生管理を徹底していて、これはもはや会社経営です! 学生の皆さんが畜産の未来を話してくれているのを聞いて僕も責任を感じました!

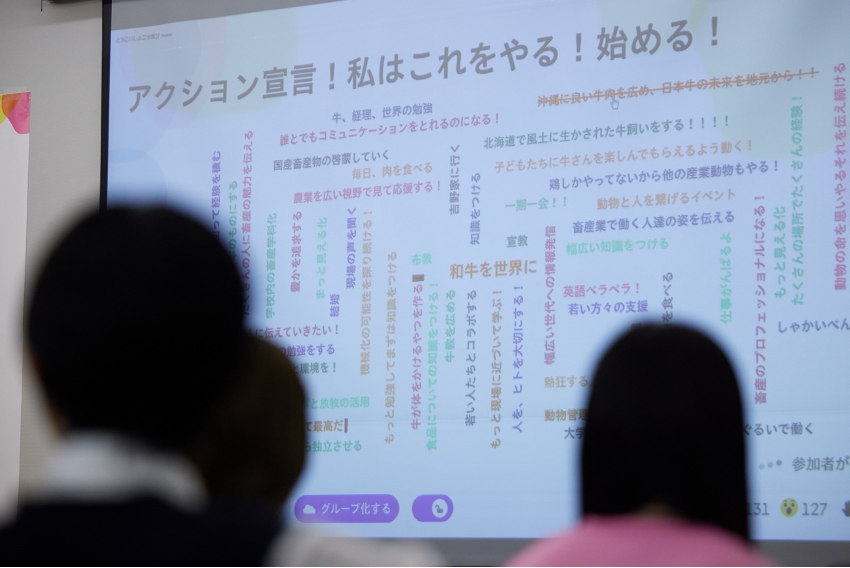

未来の畜産にワクワクするワークショップ

富士通株式会社 デザインセンター 酒井さんからは、スマホを使った参加型のワークショップ。未来に望む「もっと○○な畜産」を考え、次にその理想を実現するためのアイデアを創出。さらに今日1日を通して学んだことことから、自分の「アクション宣言」を行いました。「畜産業で働く人たちの姿を伝えたい」「畜産のプロフェッショナルになる」「たくさんの場所でたくさんの経験」「学校内の畜産学科化」「理想の酪農を見つけるために研修に行く」など、それぞれの決意が言葉になって前方画面に映し出され、濃い1日のエンディングを迎えました。

知らなかった仕事と出会える「企業ブース」

会場後方にはどれも興味深い企業ブースが並び、来場者たちはスタンプラリー形式で各企業を周ります。

シールを貯めるとガチャガチャを回すお楽しみが。ゲストの生産者さんの畜産物をはじめ、各企業から提供いただいた多数の激レアグッズに、ガチャガチャも大盛り上がりでした。

進路に悩む学生のための「キャリア相談」

畜産業界に興味はあるけど、どんな道に進んでいいかわからない、就職するか大学に進学するかで迷っているなど、進路のことで悩む学生に向けたキャリア相談の部屋も設けられました。

「懇親会〜畜産に生きる会議アフターパーティー〜」

ワークショップ後の懇親会は、学生同士や生産者、企業の方々とのお話タイム。全国から集まった熱い仲間とのつながりに喜び、再会を誓い、生産者や企業の方々からは熱い激励を受け、インターンシップや就職の相談を行うなど、最後まで充実した時間となりました。