畜産物・野生動物の肉の“おいしさの可能性”を探究する、麻布大学の食品科学研究室

" alt="">

" alt="">

神奈川県相模原市に位置し、「獣医」「動物」「健康」「食物」「環境」という5つの視点から、いのちが抱えるさまざまな問題について取り組む麻布大学。

学部は大きく「獣医学部」と「生命・環境科学部」に分かれ、獣医学部は獣医学科・獣医保健看護学科・動物応用科学科の3学科、生命・環境科学部は臨床検査技術学科・食品生命科学科・環境科学科の3学科から構成されています。今回は、動物応用科学科に11個ある研究室の中から、唯一実際に食品を作り、畜産物、野生動物の肉を“食べる”視点から科学的に解析する研究室、食品科学研究室を訪れました。

もくじ

動物応用科学科 食品科学研究室

ここは、食品を実際に作る学内唯一の研究室で、畜産物(食肉・乳・卵)から野生動物の食肉利用など、さまざまな研究が行われています。

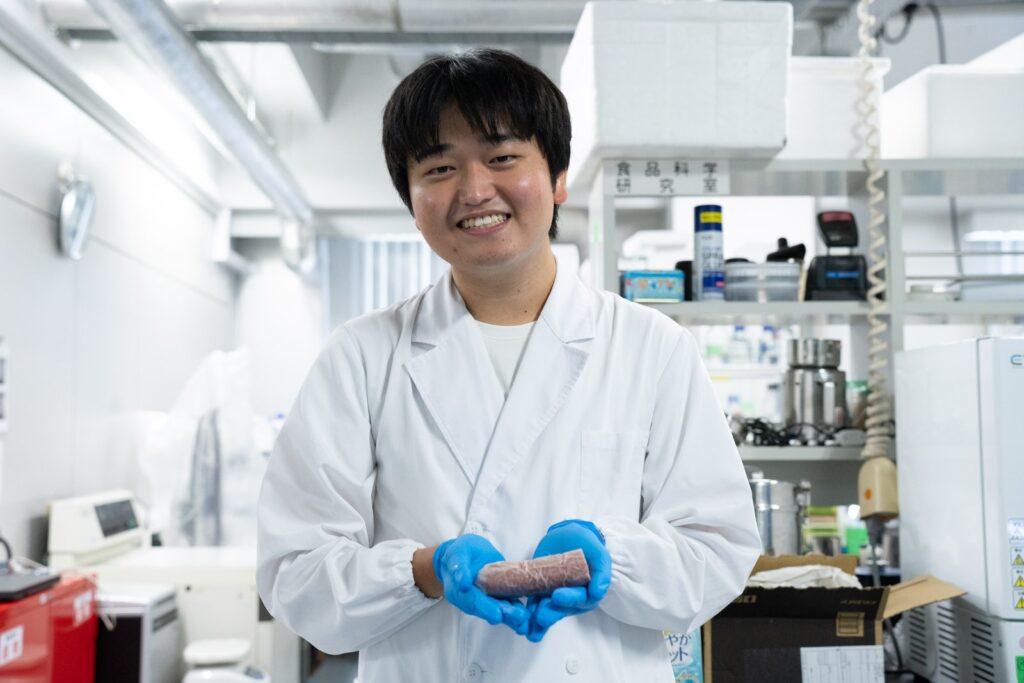

おいしさの解明は非常に難しいところですが、例えば最新の味覚センサーを利用して味を数値化し、牛肉の遅筋と速筋による味の違いを研究したり、害獣である野生のアライグマの肉でソーセージをつくり、ジビエの加工肉利用の可能性を探究したり。大学の施設としては国内随一のレベルの加工のための施設が整っていることも特筆すべき点です。

また、獣医学科があるため、動物に関することをすぐに専門の先生に聞くことができることも大きな特徴に挙げられます。獣医学科の薬理学研究室の先生が発見した、機能性の高いプロバイオティクスの候補となる乳酸菌株(麻布株)を食品に応用できないかを探る研究もヨーグルトを使って行われています。免疫系に特化した菌株のため、アレルギーを抑える効果が期待されているようです。

麻布大学には全国の大学で唯一、文科省の人材育成事業“出る杭を引き出す教育プログラム”を採択した「麻布出る杭プログラム」というシステムがあります。本来は3年次から所属する研究室に、1年次の後期から研究に参加することができるため、実践的に学びたいという気持ちを持つ学生にとっては、これも大きな魅力になりそうです。

水野谷航准教授から高校生へメッセージ

若い方々には、農家は農家、大学は大学といった領域を分けた意識を持ってほしくないと思っています。理想は、農業や畜産に携わる若い方々が大学のことも研究のこともわかっていて、大学の先生たちに気軽に意見を聞いてもらえることです。おいしさについてはまだ究明されていない部分が多く、感覚に依存しているところが大きいですが、細胞など生物的な機能から、我々がどう感じるに至るのかを数値化する研究も進めています。現在日本の食肉研究者は日本食肉科学会の会員数から考えると100名前後。その中でも味覚、おいしさを研究している人は非常に少ないですので、ぜひ一緒に研究に参加してください。

竹田志郎准教授から高校生へメッセージ

全国の農業高校が集まる農業クラブに参加させていただき、皆さんの発表を聞かせていただくと、餌の研究なども熱心に進めていて、畜産に熱い思いを持っている高校生たちがたくさんいらっしゃいます。その取り組みをより科学的根拠に基づいて研究できるのが大学かなと思っています。例えば飼料に工夫を施して育てた牛の肉が「おいしい」と好評だった場合、その工夫した飼料がどう生体に影響したのかを解明していくのが大学という場所です。ぜひ大学で、高校での活動をより深めていただければと思います。

Q. 在学生の皆さんが麻布大学を選んだ理由・ここで学んだことは?

動物に関わる仕事に就きたくて大学を調べる中で、ここは学内で動物をたくさん飼っていると知り、麻布大学を選びました。食品科学研究室では、乳酸菌に関わる研究をしています。今はまず培養の仕方から学んでいますが、“こんなに時間がかかるんだ”という驚きもありますし、奥の深さが見えることでより興味を持つようになりました。動物応用科学科の授業は実習がとても面白く、最近では牛の繁殖の体外受精の技術を学んだのがとても面白かったです。私は普通科の高校出身なので、勉強するすべてが新鮮です。

僕は幼い頃から動物が好きで、大学でも動物のことが学びたいと思っていたところ、母に渡された『観察する目が変わる動物学入門』という本の著者である菊水健史先生が麻布大学の動物応用科学科にいらっしゃると知り、この大学を選びました。テレビにも出演されていてとても面白い先生です。食品科学研究室ではカマンベールチーズの抽出成分における抗炎症作用を研究しています。カマンベールチーズの摂取が脳や体の炎症を抑える効果があると言われているのですが、研究はうまくいかないことが多く、先輩と相談しながらなぜうまくいかなかったのかを一緒に模索していくことも研究の面白さだなと感じています。先輩方もとても楽しい雰囲気の研究室です。

麻布大学には僕のようにペットを飼っている同級生率が高く、動物好きが集まっています(笑)。大学で豚や牛も飼っていて、畜産動物にも触れることができます。食品科学研究室ではジビエの研究をしていて、アライグマの肉でソーセージを作ったり、アライグマを食肉にした時に一般消費者はどのような印象を持つかなどを調査しながら、野生動物肉の食肉利用の可能性について研究しています。害獣もただ殺処分されるのではなく、付加価値をつけて食肉利用ができたらいいのですが、肉の歩留まりが3割ほどしかなく、今は消費者に食べてもらうにはまだハードルが高いのが現状です。高校生の頃は動物関係の仕事と言うと、ペットショップ店員や動物園への就職しか考えていなかったのですが、大学に入り、動物に関わる仕事にもいろんな広がりがあることが見えてきました。だから高校生で動物に興味のある方はぜひ大学に入って選択肢を広げてみてほしいと思います。

●プロフィール

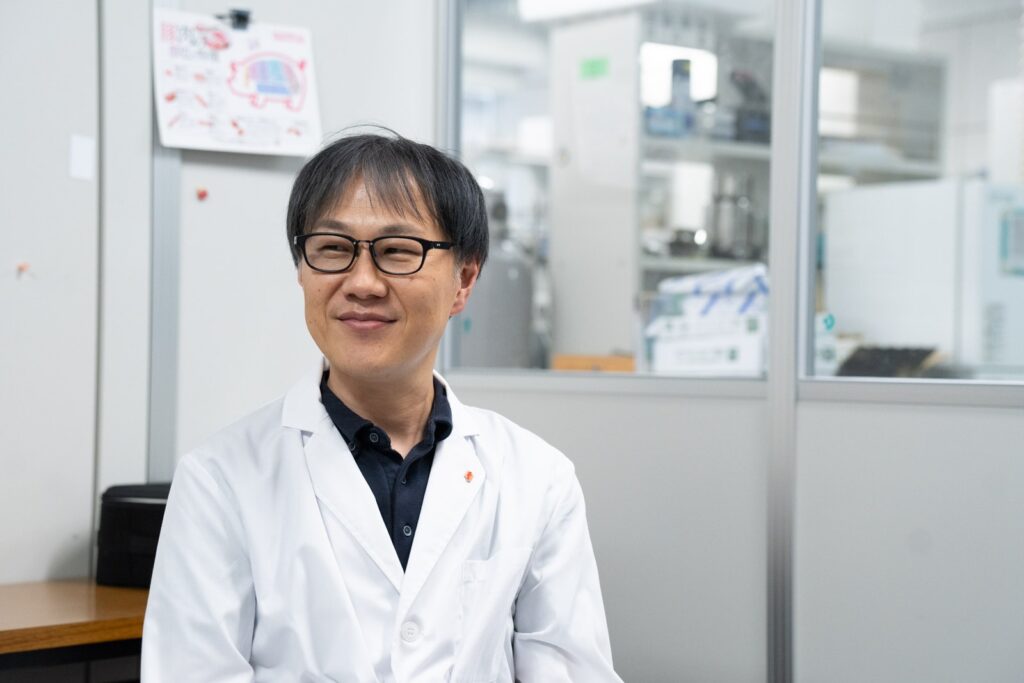

水野谷航 准教授

2000年 京都大学農学部卒、2005年 京都大学大学院農学研究科の栄養化学研究室にて博士(農学)を取得。2005年より九州大学大学院農学研究院 畜産化学研究室で助教を務める。その間、2008年から2年間カナダのUniversity of Manitobaに、2012年の2ヶ月間イギリス EMBL-EBIに留学。2019年4月より麻布大学 獣医学部 動物応用科学科 食品科学研究室 准教授。現在の研究のメインテーマは、骨格筋の細胞特性から考える食肉の特性の解析と野生鳥獣肉の品質向上に関する研究。

竹田志郎 准教授

2003年 熊本大学理学部環境理学科卒、2005年 熊本大学大学院自然科学研究科博士前期課程修了。民間企業へ就職し、乳製品の研究開発に従事する。その間、2012年 宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程修了。2015年10月より麻布大学獣医学部動物応用科学科食品科学研究室 講師。2020年4月より同准教授となり現在に至る。畜産物利用学の分野において、乳製品と乳酸菌の保健機能を中心テーマとした研究を行っている。同じ研究室の水野谷 航 准教授とともに食肉関連分野についても研究活動を広げている。

■大学情報

麻布大学

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17−71